I Bottini sotterranei di Siena

Quando passeggiamo per Siena e ammiriamo le vie, i palazzi, le piazze e le torri medievali è difficile immaginare che stiamo camminando sopra una rete di gallerie sotterranee che si snoda per 25 km sotto tutta la città. Sono i cosiddetti bottini, dal latino “boctinus” termine che si trova citato nei documenti per la prima volta nel 1226 e si riferisce al fatto che la volta di queste gallerie sotterranee è a “botte”.

Un gioiello di ingegneria e architettura ancora attivo e funzionante che fino alla prima guerra mondiale è stato l’unico sistema di rifornimento idrico della città.

“A Siena si dissero, e si dicono sempre, bottini, gli acquedotti sotterranei, scavati nell’arenaria, in parte anche murati, quasi tutti praticabili, che dopo aver raccolto le infiltrazioni delle acque piovane e delle vene, nelle colline circostanti, alimentano, con queste acque, le fontane pubbliche e moltissimi pozzi privati…”

(Le fonti di Siena e i loro acquedotti – Fabio Bargagli-Petrucci)

Un sistema di gallerie unico al mondo

Nel Duecento in tutta Europa la popolazione cresce e la manifattura è in forte sviluppo. Quindi uno dei bisogni fondamentali delle città, l’acqua, si fa sempre più stringente e le risposte a tale nuova esigenza sempre più sofisticate. Energie politiche, scelte tecniche e risorse finanziarie sono impegnate in maniera sempre maggiore per la costruzione di acquedotti, cisterne, fonti, pozzi, canalizzazioni etc… A differenza dell’eterna rivale Firenze, che per moltissimo tempo non ha avuto bisogno di nient’altro se non dell’acquedotto romano costruito nel I secolo che portava l’acqua dell’Arno a tutta la città, Siena non è attraversata da fiumi. Per far fronte all’approvigionamento idrico si pensò quindi di costruire una serie di gallerie con la volta “a botte”, quasi tutte percorribili a piedi, che raccogliessero le infiltrazioni delle acque piovane cadute nelle colline circostanti e le portassero alle decine di fonti bellissime e zampillanti che si trovano in ogni angolo della città. Questa tecnica di approvvigionamento idrico non ha uguali nel mondo perché, a differenza delle gallerie drenanti utilizzate da millenni nelle oasi del Medio Oriente, del Nord Africa ed in Europa fin dai tempi degli Etruschi e dei Romani, i bottini di Siena sono stati pensati per consentire lo sviluppo urbano e soddisfare i fabbisogni idrici di una delle città medievali più ricche e popolose d’Europa, che poteva così competere con quelle costruite su un grande fiume.

I percorsi di visita

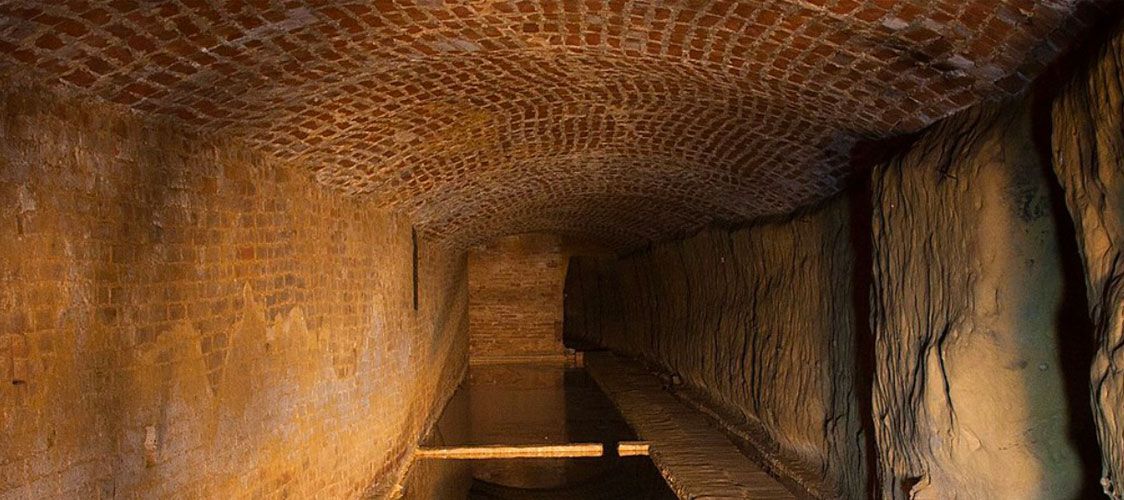

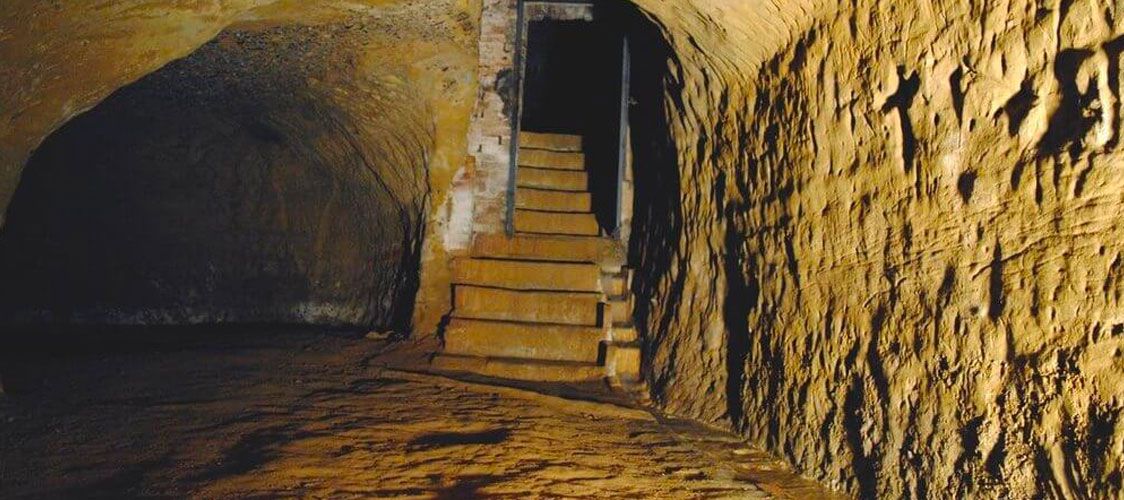

Visitare questo mondo sotterraneo è un’esperienza unica. Le gallerie si estendono per 25 km ad altezza d’uomo, sono scavate nella sabbia o rivestite con una volta di mattoni, mentre l’acqua scorre in una canaletta laterale detta gorello. I rami principali dei bottini sono due: il bottino maestro di Fontebranda e quello maestro di Fonte Gaia che raccoglievano l’acqua che filtrava dai campi a nord, in aperta campagna. Per questo le gallerie furono rivestite con mattoni (murati in modo tale che l’acquea potesse filtrare) per evitare che l’arenaria, inumidita, crollasse ostruendo il gorello.

Proprio per evitare pericoli del genere il Comune aveva emanato una serie di leggi molto severe che vietavano la circolazione agli estranei nei bottini; vietavano inoltre le colture e la concimazione nella striscia di terra sotto cui passava il canale e di prelevare l’acqua per uso privato. Oltre ai due bottini Maestri di Fontegaia e Fontebranda ci sono i bottini di Fontenuova e quello di Fontanella.

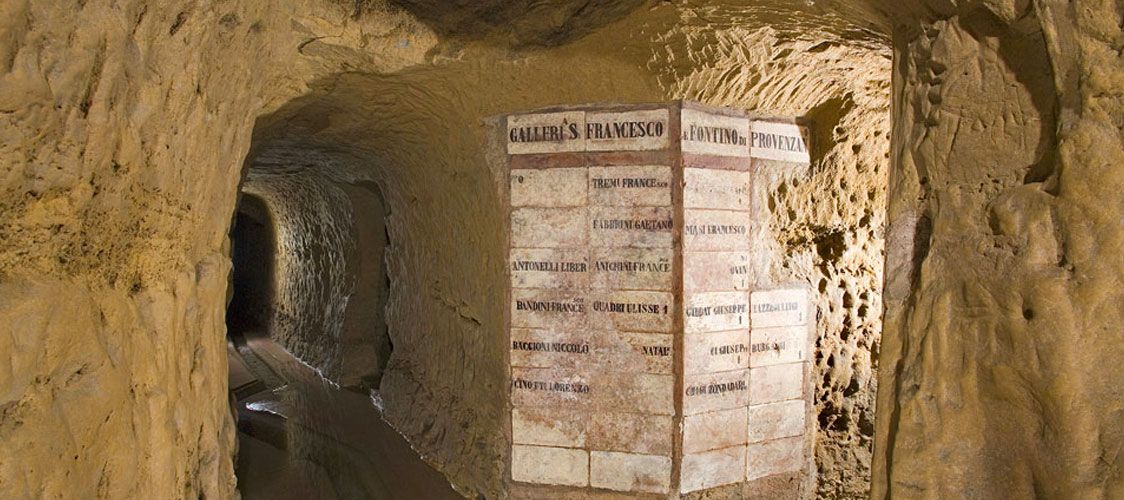

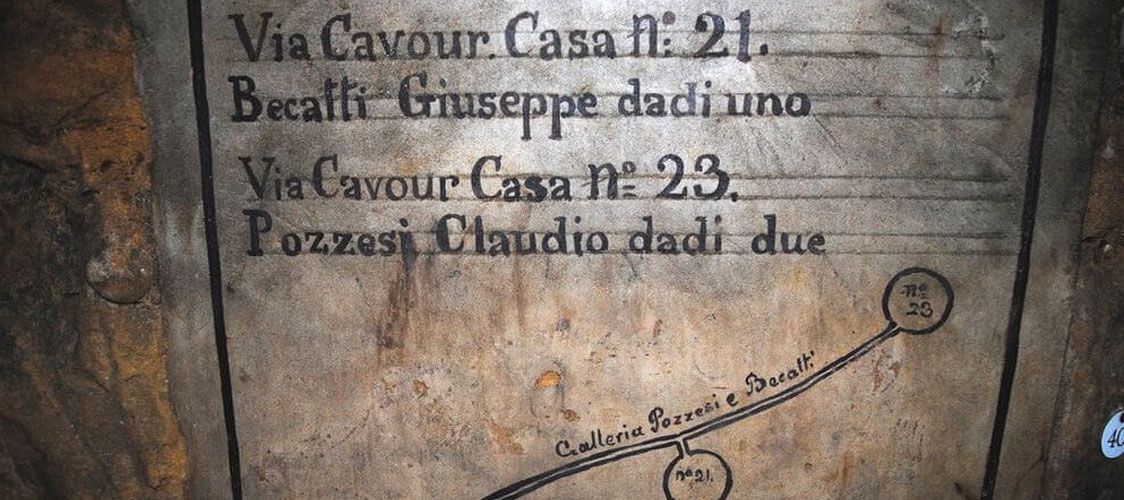

I Dadi

Lungo il percorso delle gallerie spesso si trovano i “Dadi”: nell’ottocento, molti privati pretesero di allacciarsi alla rete idrica comunale per raccogliere l’acqua. Il Comune istituì allora i “dadi” un’unità di misura stabilita che permetteva di erogare acqua a seconda della quota pagata. Il “dado” era un forellino al centro di una piastra che sbarrava il canaletto di derivazione e corrispondeva a circa 400 litri di acqua nelle 24 ore. Si potevano avere contratti per 1/2 dado, per 1, 2, 3 dadi e così via. Per orientarsi nel mondo sotterraneo furono fatte delle piantine (la prima risale al 1768) e si posero delle targhe (in parte ancora esistenti) in corrispondenza di ogni utenza privata, dove venivano indicati con precisione il nome dell’utente, l’ubicazione esatta della sua abitazione, la quantità dei dadi che doveva ricevere e la piccola pianta di quel ramo di bottino. Queste utenze corrispondenti ai pozzi dei grandi palazzi da dove si tirava su l’acqua, servivano però solo ai ricchi proprietari che avevano le abitazioni molto vicine al percorso dei bottini maestri. Gli altri, e soprattutto i più indigenti, continuarono per secoli a servirsi delle fontane pubbliche.

Il lavoro nei Bottini

Il lavoro nei bottini era lento, perché nella galleria poteva lavorare un solo uomo per volta. Si scavava utilizzando attrezzi rudimentali, quali zapponi, picconi da tufo (con una punta sola) o da sasso con due punte, pale e palette, paletti di ferro, etc.. Per illuminare le tenebre il comune forniva candele di sego e talvolta lanterne. Dopo che un abbozzo di galleria era stato scavato, si provvedeva ad ampliarla e contemporaneamente a rinforzarla con archi, transetti e spesso spalline di laterizio per evitare frane e cedimenti. Quindi dietro ai minatori lavoravano anche carpentieri, vetturali, cioè gli addetti al trasporto dei materiali e gli addetti ai rifornimenti alimentari, perché ci si accorse che il Comune avrebbe risparmiato tempo se avesse provveduto a portare il cibo sottoterra, anziché far uscire i lavoratori per la pausa pranzo. La paga comprendeva sempre anche un pasto: pane, vino, melone e, talvolta carne. C’erano anche operai specializzati reclutati tra i minatori delle colline metallifere (Massa Marittima, Gerfalco, Montieri, Boccheggiano) che avevano un ingaggio duraturo e sicuro. Questi minatori erano chiamati “GUERCHI“, perché, lavorando per mesi sottoterra, quando rivedevano la luce del sole ne venivano abbagliati tanto da restare privi della vista (guerci).

I Fuggisole maligni e i nani buoni

La vita sotterranea, oltre ad essere pericolosa e malsana, creava anche paure diffuse, causate soprattutto dal buio e dall’ignoranza: si riteneva che vi abitassero demoni come i Fuggisole, che potevano intossicare i lavoratori con il loro fiato (la spiegazione può ritrovarsi nelle frequenti fuoriuscite di gas naturale). I nani, invece, erano somiglianti a vecchiettini, che non infastidivano gli uomini ma anzi li rallegravano (i lavoratori bevevano molto vino, che veniva loro elargito per corroborare il fisico e allontanare dalla mente paure e incubi, anche se poi, verosimilmente, era proprio l’alcool a causarli).

La leggenda del fiume “Diana”

«Tu li vedrai tra quella gente vana che spera in Talamone, e perderagli più di speranza ch’a trovar la Diana; ma più vi perderanno li ammiragli» (Dante, Divina Commedia, Purgatorio, XIII, 151-154) Sembra che nel silenzio più totale in due punti della città (Porta Ovile e Pian dei Mantellini) spesso si sentisse lo scorrere potente di acqua sotterranea. Nacque così la convinzione che sotto Siena scorresse un fiume sotterraneo chiamato Diana. Nel 1176 un pozzo scavato dai frati del Convento del Carmine trovò una vena d’acqua abbondante e la scoperta sembrò essere la prova dell’esistenza del fiume Diana. Si diede inizio quindi ad altri interventi simili. Nel 1295 il Consiglio Generale della Repubblica di Siena finanziò ulteriori scavi anche in altre zone lontane della città. Nel XIII-XIV secolo si spese molto denaro pubblico nella ricerca del fiume sotterraneo, ma per quanti sforzi si facessero il fiume non si trovava. I notevoli costi della ricerca erano ben noti alla rivale Firenze che la considerava un insensato dispendio di risorse, tanto da suscitare anche l’ironia di Dante: la senese Sapia chiede a Dante di ricordarla ai suoi parenti che troverà a Talamone intenti a scavare insensatamente un porto così come hanno fatto per trovare la Diana (Purgatorio, XIII, 151-154).

Tuscany è un marchio di CARTIERE CARRARA S.p.A. – V.le S. Lavagnini, 41 – 50129 Firenze (FI), Italia – info@www.labellezzadellacarta.it – Privacy